「5cmどれくらい?」と聞かれても、すぐにピンとこない人は多いのではないでしょうか。日常の中でよく目にするサイズのはずなのに、いざ測ろうとすると曖昧になってしまうものです。

この記事では、指やスマホ、身近なアイテムと比較しながら、5センチの実寸感覚をつかむための方法をわかりやすく紹介します。さらに、5cm×5cmの形や直径5cmのボールのような立体的なイメージも交え、感覚だけでなく視覚的にも「5cm」がどんな大きさかを理解できる内容になっています。

この記事を読めば、「5cmってこのくらいか」とスッとイメージできるようになるはずです。

この記事でわかること:

-

5センチの大きさを指やスマホなどの身近なもので例える方法

-

実寸サイズを確認できるアプリや画像の使い方

-

定規がないときに代用できるアイテム一覧

-

5cm×5cmや直径5cmの形・長さを具体的にイメージする方法

5cmどれくらい?目で見て分かるサイズ感を紹介

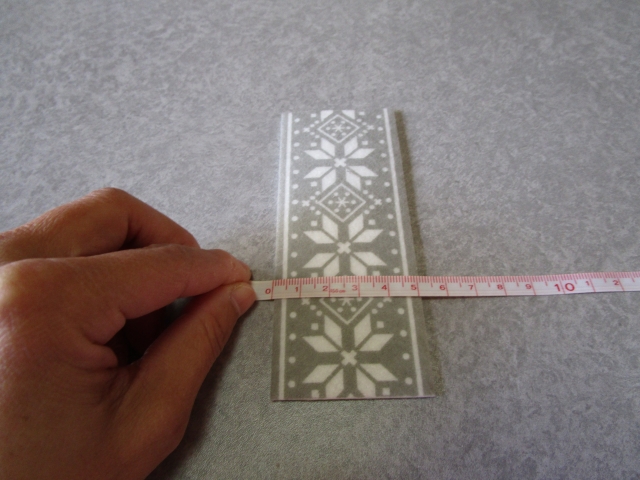

「5cmってどれくらいの長さなんだろう?」と思ったとき、まず頼りになるのが、目で見てすぐにイメージできる比較対象です。

この章では、私たちの身の回りにあるものや日常的に使うスマホなどを使って、5センチの長さを直感的に理解するための方法を紹介します。

指やiPhoneの幅、コンビニで印刷する方法まで、さまざまな視点から5cmを視覚化してみましょう。

指と比べた5センチの大きさ

5cmという長さは数値ではわかっても、実際の大きさを直感的にイメージするのは意外と難しいものです。そこで、最も身近な「指」を使って確認する方法が便利です。

たとえば成人の人差し指の第一関節から先の長さは、平均して約2.5cmから3cm程度とされています。つまり、人差し指の先から第二関節あたりまでを2本分重ねたくらいが、だいたい5cmになります。また、親指の幅は個人差はあるものの、一般的に2cm前後です。これも2.5本分ほど重ねると5cmに近づきます。

さらに具体的なイメージをつかむためには、両手の親指と人差し指で「これくらいかな?」と間隔を空けて測ってみると、より実感がわきます。鏡の前で指を広げて確認するのも一つの手です。

このように、手や指と比べることで、道具がなくてもおおよその5cmを視覚的に把握することができます。場所を選ばず、すぐに確認できるので、日常生活でも役立つ方法です。

スマホやiPhoneで5cmを測る方法

スマートフォンがあれば、特別な道具を使わずに5cmの長さを確認することができます。最近のスマホにはサイズ測定に使える便利なアプリがいくつもあり、気軽に5cmを画面上で見たり測ったりできます。

まず、iPhoneやAndroidの機種には、AR技術を使った「計測アプリ」が標準で搭載されていることが多く、これを使えばカメラ越しに対象物の大きさを測定できます。画面上に表示されるガイドに従って操作するだけで、比較的正確な長さを確認できます。

また、画面自体を定規として使う方法もあります。スマホ画面の実寸に近い定規アプリをインストールすれば、画面上に表示されたスケールに合わせてモノを置くだけで長さを測れます。iPhone 13などの端末なら、画面の幅が約7cm前後あるため、横向きに表示すれば5cmは十分にカバーできます。

ただし、正確さを求める場合は、スマホの画面サイズや解像度に左右されることもあるので注意が必要です。あくまで目安として使うのがよいでしょう。定規が手元にないときや、ちょっとした確認をしたいときには、スマホはとても便利なツールになります。

定規がないときの代用アイテム一覧

定規が手元にないときでも、身の回りのアイテムを活用すれば、5cmの長さをおおよそ測ることができます。意外にも、普段よく使うものの中に5cmに近い長さのアイテムはたくさんあります。

まずおすすめなのが「付箋」です。一般的な正方形の付箋のサイズは7.5cm四方ですが、中には5cm四方のミニサイズもあります。もし家や職場にこのサイズの付箋があれば、それをそのまま5cmの代用として使えます。

次に「交通系ICカード」や「クレジットカード」。これらのカードの横幅は約8.5cmですが、半分より少し短く折り返せばおおよそ5cmになります。カードの厚みも一定なので、何枚か重ねて高さを測る用途にも使えます。

「紙幣」も便利なアイテムです。たとえば1,000円札の高さは約7.6cmなので、そこから想像で5cmを割り出すことも可能です。また、スマートフォンの幅も、最近の機種では6cm~8cm程度あるため、画面の一部やアプリ内の表示を使って大体の長さをつかめます。

最後に、「指」や「手のひら」を使う方法もあります。以前にも紹介しましたが、自分の体のパーツを基準に覚えておくと、道具がなくてもいつでもサイズを推測できます。

このように、身近なモノをうまく使えば、定規がなくても5cmを感覚的に確認することは十分可能です。

5cmを実寸で確認できるアプリ紹介

5cmの長さを正確に知りたいとき、スマホアプリを使う方法が非常に便利です。最近では実寸でサイズを表示できるアプリが多く登場しており、手軽に長さを測ることができます。

まず代表的なのが、AR(拡張現実)技術を利用した「計測アプリ」です。iPhoneや一部のAndroidには最初からこのアプリが入っていることが多く、カメラを通して画面に長さを表示させることができます。操作も簡単で、スマホをかざすだけで対象物の端から端までの距離を画面上に表示できます。

次に、「実寸表示アプリ」です。これはスマホの画面を定規のように使えるアプリで、画面いっぱいにスケールを表示し、そこに実際のモノを置いて長さを確認するタイプです。5cmを表示したい場合は、アプリの設定で単位を「cm」にして、画面上でちょうど5cmになる位置までスクロールやズームを使えば、正確な長さを得られます。

また、「画像に長さを表示するアプリ」もあります。撮影した写真の上にサイズ情報を重ねることができるため、記録や比較にも役立ちます。たとえば、5cm四方のメモや小物を撮影し、その上にスケールを表示して保存しておけば、後から見返してサイズを再確認することもできます。

これらのアプリは、Google PlayやApp Storeで「定規」「実寸」「サイズ測定」などのキーワードで検索すれば、無料で見つけることができます。自分のスマホに合ったものをインストールしておくと、いざというときにすぐ使えて便利です。

コンビニで5cmサイズを印刷する方法

5cmのサイズを印刷したいとき、意外と便利なのがコンビニのマルチコピー機です。自宅にプリンターがない場合でも、身近な店舗で簡単に印刷できるので、多くの人が利用しています。

まず準備するのは、5cmのサイズが明確に指定された画像またはPDFデータです。たとえば、5cm×5cmの正方形を描いた画像をパソコンやスマホで作成し、USBメモリやSDカード、または各コンビニの専用アプリで転送しておきます。コンビニによっては、クラウドサービスから直接データを取り込めるところもあります。

次に、店頭のマルチコピー機で「普通紙プリント」や「写真プリント」などを選びます。このとき、拡大・縮小の設定に注意が必要です。実寸で5cmになるよう、「原寸大」や「拡大縮小なし」の設定を選びましょう。また、用紙のサイズ(L判、A4など)に合わせて配置の位置も確認しておくと、余白に左右されず希望のサイズで出力できます。

印刷後、仕上がりを確認して正確に5cmあるかどうかをチェックしてください。もし微妙にズレている場合は、元データを調整して再印刷すればOKです。

このように、コンビニを活用すれば、自宅に設備がなくても比較的簡単に5cmサイズの印刷が可能です。ちょっとした作業や確認用の印刷にも便利なので、知っておくと役立つ方法です。

5cmどれくらい?身の回りのモノで徹底比較

5cmというサイズをもっと具体的に理解するには、実際に手に取れる物や目で見られる形と照らし合わせて考えるのが効果的です。

この章では、5cm×5cmの形状や直径5cmの円をはじめ、写真や付箋といった身近なアイテムを例に取り上げ、視覚的に「5cmとはこういう大きさだ」とイメージしやすくなる内容をまとめています。

他の長さとの比較や単位換算なども交えて、5cmの感覚をより正確につかめるようにしていきましょう。

5cm×5cmはどんな形?四方サイズで解説

5cm×5cmというサイズは、一見するとただの「正方形」と思われがちですが、実際の形を具体的にイメージすると、その小ささや用途の広さに気づくことができます。

まず、5cm四方というのは縦も横も5cmの正方形です。面積で言えば25平方センチメートル。これは、手のひらの一部にすっぽり収まるほどの大きさです。たとえば、先ほど紹介したミニサイズの付箋や、小さめのメモ紙とほぼ同じ感覚です。

また、5cm×5cmというサイズは、実生活で意外と多く使われています。代表的な例としては、小型のシール、スタンプ、クラフト用紙、手作りアクセサリーの台紙などです。収納用品のラベルや、製品のタグなどもこのサイズに近いことがあります。

厚みがあるもので5cm四方というと、小さな箱や立方体を想像するのが分かりやすいでしょう。5cmの立方体は、サイコロより少し大きいサイズで、手のひらに収まるコンパクトな形です。

このように「5cm×5cm」という形は、数字だけでは伝わらない立体的なイメージを持っています。実際の用途や場面に置き換えて考えると、より現実的にそのサイズ感を理解することができます。

直径5cmのボールや円の実例

直径5cmというサイズを「円」や「ボール」で考えると、空間的なイメージがより具体的になります。数字だけでは伝わりにくい大きさも、実際に見たり触れたりするものと比較すると、はっきりとイメージできます。

まず身近な例として挙げられるのが「ピンポン球(卓球のボール)」です。ピンポン球の直径は約4cmですが、それに少し厚みを足した大きさが5cmの直径に近いイメージになります。また、お菓子のチョコボールやガチャガチャのカプセルもサイズに近いものがあります。特にミニガチャカプセルの一部は直径5cm前後のものがあり、サイズ感を把握するのにぴったりです。

円形で考える場合は、5cmの直径=半径2.5cmの円ということになります。紙にコンパスや定規で描くと、ノートの端に収まるほどの小さな円になります。例えば、「直径5cmの円を描いてください」と言われたとき、実感としてはペットボトルのキャップをひとまわり大きくしたサイズに近いと考えるとわかりやすいです。

また、文具の中でも丸形のスタンプやシールなどでこのサイズに近いものがよくあります。そうしたアイテムを手にとって比べてみることで、平面だけでなく立体的にも5cmの大きさをつかめます。

こうした実例を知っておくと、5cmというサイズを説明する際にも役立ちますし、何かの寸法を測るときの参考にもなります。

写真や付箋で5cmをイメージするには

写真や付箋といったアイテムを使って5cmの長さを視覚的にイメージするのは、とても実用的で手軽な方法です。特別なツールがなくても、すぐに試せる点が魅力です。

まず写真のサイズに注目してみましょう。L判サイズの写真は8.9cm × 12.7cmが一般的です。このため、写真の短辺のだいたい半分ちょっとが5cm程度になります。実際に手元の写真を見ながら、端から半分ほどに指を置いて測ってみると、感覚的に5cmがどれくらいかすぐにイメージできます。

次に「付箋」です。市販されている付箋の中には、5cm四方のものが多く存在します。とくにミニサイズやメモ用の付箋は正方形で設計されていることが多く、1枚そのままが5cm×5cmになっていることがあります。このような付箋を実際に貼ったり並べたりしてみると、感覚的に長さや面積をとらえやすくなります。

また、これらのアイテムを写真に撮ってスマホ画面に表示すれば、デジタル上でも5cmを確認できます。たとえば、付箋の隣に自分の指を置いた写真を撮ることで、「5cmはこれくらいだったな」と記憶に残りやすくなります。

こうした「見てわかる方法」は、感覚で長さを理解したいときや誰かに説明したいときに特に役立ちます。数字に頼らず、視覚的に覚える工夫としておすすめです。

5cmと他の長さ(3cm・4cm・6cmなど)の比較

5cmという長さを正確にイメージするには、それよりも短い・長い長さと比べることがとても効果的です。身近な数センチ単位の長さと比較することで、相対的に5cmの感覚がつかみやすくなります。

まず「3cm」との比較です。3cmは、たとえば消しゴムの短辺やUSBメモリの長さに近いです。これに対して5cmは約1.6倍の長さ。つまり、3cmで少し物足りないと感じる場面では、5cmあれば安心という印象になります。

次に「4cm」。これはピンポン球の直径や、ボタン電池の大きめサイズに近いです。5cmはこれよりもひとまわり大きく、目で見てもすぐにわかる程度の差があります。感覚的には4cmはやや小さい印象、5cmはそれよりも「ちょうどよいサイズ」と感じられることが多いです。

「6cm」と比べると、5cmはやや小さめのサイズになります。6cmは例えば、小さな目覚まし時計の文字盤の直径や、ミニお菓子のパッケージなどに使われることがあります。5cmと6cmでは1cmの違いですが、面積で考えると差は大きく、5cmは比較的コンパクトな印象を与えます。

こうした比較を通じて、5cmが日常生活の中で「大きすぎず、小さすぎず、ちょうどいい」と感じられる場面が多いことがわかります。何かのサイズを選ぶときにも、このような相対的な判断基準があると便利です。

ピクセル・センチ・ミリ・メートル換算まとめ

5cmという長さをデジタルや他の単位で表す機会も多くあります。特に印刷や画面表示、工作などでは「ピクセル」「ミリ」「メートル」などの単位換算を理解しておくと便利です。

まず、「ミリメートル(mm)」への換算は非常にシンプルです。1cmは10mmなので、5cmは 50mm です。この換算は定規や製図のときによく使われ、細かい作業をする際に役立ちます。

「メートル(m)」で表す場合、1m=100cmなので、5cmは 0.05m。日常でこの表現を使う機会はあまり多くありませんが、建築や科学的な場面ではこのように表されることがあります。

次に「ピクセル(px)」への換算について。これは画面解像度に依存するため、一概には言えませんが、印刷やデザインの現場でよく使われる目安として「1インチ=96ピクセル(Web用)」または「1インチ=300ピクセル(印刷用)」というルールがあります。5cmは約1.97インチなので、

- Web表示では 約 189ピクセル(96dpi)

- 印刷用では 約 590ピクセル(300dpi)

が目安となります。

このように、同じ「5cm」でも使う環境や単位によって表現が異なります。用途に応じて適切に換算することで、より正確な作業やイメージが可能になります。

証明写真や円の直径で検証

5cmというサイズ感を実感するうえで、証明写真や円の直径を使って比較するのはとても有効です。どちらも身近で、しかもサイズが明確に規定されているため、具体的なイメージをつかみやすいというメリットがあります。

まず「証明写真」。よく使われる証明写真のサイズにはいくつかの種類がありますが、履歴書用などで一般的なのは「縦4cm×横3cm」です。これに対して5cmという長さは、縦・横どちらの方向でも証明写真よりもひとまわり大きく、四隅に余白ができる程度のサイズ感です。たとえば、「5cm四方の紙」と「履歴書用の証明写真」を並べると、5cmのほうがやや大きく感じられるでしょう。

次に「円の直径」での比較です。先ほども触れたように、直径5cmの円は、ピンポン球(約4cm)よりも少し大きいくらいのサイズです。紙にコンパスで5cmの直径を描くと、コンパクトながらもはっきりした存在感があります。このサイズ感は、小型のラベルシールやハンコの外枠などにもよく使われています。

これらの視点から見ても、5cmは「やや大きめの小物サイズ」と言えるでしょう。決して大きくはないけれど、視覚的にはしっかり認識できる、そんな絶妙な大きさです。

数字で見る5cm:四方・円周・太さの視点から

5cmという長さは、直線的な測定だけでなく、さまざまな視点から数値としてとらえることで、その特徴がより立体的に理解できます。ここでは「四方の長さ」「円周」「太さ」といった観点で、5cmを数字で読み解いてみましょう。

まず「四方」の視点。5cm×5cmの正方形は、各辺の長さが5cm、つまり合計の外周は 20cm です。面積は 25cm²(平方センチメートル)となり、小さなメモ紙や付箋1枚分に相当します。平面として考えるとコンパクトながら、メモやラベルには十分なスペースがあります。

次に「円周」の視点です。直径5cmの円の円周は、数学の公式「直径 × π(パイ)」を使って計算できます。5cm × 3.14 ≒ 15.7cm です。つまり、5cmの円を1周すると、およそ15.7cmの長さになります。この数字からも、5cmの円は想像以上に「周囲の長さ」があることが分かります。

「太さ」という視点では、例えば棒状の物やロープの直径が5cmだと、かなりしっかりした印象になります。直径5cmの筒やロープは手で握るとずっしり感じられ、単なる「細い棒」とは異なる存在感を持ちます。これは物理的な厚みや握ったときの感覚に直結します。

このように、5cmをさまざまな角度から数値でとらえると、単なる長さの情報以上に、多面的な特徴が見えてきます。見る・触れる・使うといった感覚とリンクすることで、より実用的な理解が深まります。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 5cmは、指の幅やボールペンなど身近な物でイメージできる長さ

- iPhoneやスマホを使って、画面上で5cmを確認する方法もある

- 定規が手元になくても、代わりになるアイテムを活用して測定できる

- 実寸表示アプリを使えば、正確な5cmサイズをスマホ上でチェックできる

- コンビニプリントを使えば5cmの実寸画像を印刷して確認可能

- 5cm×5cmの形は付箋などで代用でき、四角形のサイズ感を把握しやすい

- 直径5cmのボールなど丸い形状でも大きさをイメージしやすい

- 3cm〜7cmの他の長さと比較することで、5cmの相対的な感覚がつかめる

- ピクセルやミリ・センチなどへの換算で数値的な理解も可能

- 証明写真や図形の円周などを活用して5cmの視覚的理解を深められる

5cmというサイズは一見小さな数字に感じられますが、さまざまな視点から見ていくとその大きさをしっかりと把握できるようになります。この記事を通じて、数字だけでは分かりにくい「5センチの感覚」を、視覚や実体験を通してつかむことができたのではないでしょうか。

日常生活の中でも役立つ知識として、ぜひ覚えておいてください。